Erst Oettinger, jetzt Oetker: Nach Gotha geht auch in Frankfurt am Main eine Ära zu Ende. Die Binding-Brauerei wird geschlossen, die Produktion und Abfüllung spätestens 2023 eingestellt (wir berichteten). Womöglich ist das nur ein Vorgeschmack auf weitere strukturelle Veränderungen der deutschen Brauwirtschaft. Branchenbeobachter mutmaßen, dass noch mehr Opfer folgen werden.

Oetker hat Erfahrung mit Brauereischließungen

Die Bilanz ist ernüchternd: Keine andere deutsche Braugruppe hat es in den letzten Jahrzehnten geschafft, den Absatz traditionsreicher Braustandorte so zu schrumpfen wie die Radeberger Gruppe, ein Tochterunternehmen des Bielefelder Nahrungsmittelherstellers Dr. Oetker. Seit der Jahrtausendwende sind unter dem Dach von Deutschlands größter Braugruppe mehr als drei Millionen Hektoliter Braukapazitäten für immer verschwunden – in Düsseldorf, Dortmund, Berlin und Köln wurden Brauereistandorte geschlossen. Nun ist auch die Mainmetropole an der Reihe.

Gründe für die Schließungen waren vor allem die Volumenverluste auf dem deutschen Biermarkt durch den dauerhaft sinkenden Bierverbrauch. Während große Biermarken wie beispielsweise Krombacher, Bitburger oder Veltins beim Absatz zulegten, weil sie mit viel Geschick und zielgerichteten Investitionen in ihre Premium-Philosophie den Verbraucher für sich gewinnen konnten, verloren vor allem die schwächeren Marken an Reputation und Menge – wie eben Binding in Frankfurt.

Guido Mockel, Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe, begründet die Schließung der Bindung-Brauerei in einer aktuellen Pressemeldung: „Damit stellt sich der Marktführer im deutschen Biermarkt vorausschauend auf einen durch strukturelle Veränderungen langfristig weiter rückläufigen, vor allem aber durch die langen Schatten der Krisen zusätzlich empfindlich unter Druck stehenden Biermarkt ein, nimmt aktiv wirtschaftlich stark belastende Überkapazitäten aus dem Markt und sorgt somit für eine optimierte Auslastung und Stärkung ihrer Braustandorte in allen Regionen Deutschlands.“ Doch die Begründung, die richtigerweise den Blick nach vorn richtet, ist nur die halbe Wahrheit.

Binding in Hessen nicht unter den Top 10

Die Radeberger Gruppe hat es nicht geschafft, vor der Haustür ihrer Bierspartenzentrale die Heimatmarke Binding zu stärken und für die Zukunft zu rüsten. Binding ist im hessischen Biermarkt nicht einmal unter den Top 10-Marken im Handel zu finden (wir berichteten). Sogar die Nordmarke der Gruppe, Jever, hat im Binding-Heimatmarkt mehr Absatzvolumen. Diese Markenschwäche, die bis Ende nächsten Jahres zum Produktionsrückzug am Frankfurter Stammsitz führt, dürfte das Ergebnis unternehmerischer Versäumnisse sein – ganz gleich ob seit langem in Kauf genommen oder fahrlässig herbeigeführt.

Von den noch zu Jahrtausendbeginn in Frankfurt rund 2,9 Millionen Hektolitern, die aus den Sudkesseln von Henninger und Binding kamen, sind wohl nicht mehr als 700.000 Hektoliter übriggeblieben. Für die Mitarbeiter und die hessische Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ein Trauerspiel. Guido Mockel und sein Co-Pilot Christian Schütz, seit 2004 bei Oetker und seit 2014 kaufmännischer Geschäftsführer, versuchen in diesen Tagen um Verständnis zu werben, um der Entscheidung der Frankfurter Brauereischließung die kommunikative Härte zu nehmen. Doch Fragen bleiben. Warum gerade Frankfurt und kein anderer der 14 Standorte, fragt sich die FAZ zu Recht und bemängelt das Fehlen einer nachvollziehbaren Begründung.

Das Management gibt sich hierzu wortkarg und sieht den Handlungszwang im Kostendruck der Energiekrise. Tatsächlich stand Frankfurt bereits 2009 zur Disposition, als es noch um eine Standortverlagerung von Binding nach Bad Vilbel ging. Damals fiel der investitionsintensive Umzug aber den Risiken der allgemeinen Wirtschaftskrise zum Opfer. Heute, 13 Jahre später, braucht man keine Ersatzbrauerei mehr. Die verbliebenen Mengen lassen sich mühelos auf die freien Kapazitäten anderer Standorte verteilen – die Ausstoßerosion eines ganzen Jahrzehntes ruft vielerorts nach Auslastungsoptimierung.

Schwerer Stand für Binding in Frankfurt

Heute gilt die Mainmetropole als Tummelplatz aller nationalen Premium-Marken. In den zurückliegenden Jahren war es der Radeberger Vertriebsorganisation nicht gelungen, die Marken Binding und Henninger am Main nachhaltig zu stabilisieren. Auch über die Stadtgrenzen Frankfurts hinaus konnten keine veritablen Markterfolge erzielt werden. Römer Pils und Export von Binding sowie Henninger Kaiser Pils und Export wirken trotz lokaler Kampagnen wie aus der Zeit gefallen. Längst waren die Wettbewerber in die Bresche gesprungen. Alleine das Sponsoring von Krombacher bei Eintracht Frankfurt ist seit 2013 mehr als eine Nadelstichstrategie des Siegerländer Bierstrategen Bernhard Schadeberg, der mit Erfolg in Hessen und seiner Landeshauptstadt agiert.

Und auch Christoph Köhler, geschäftsführender Gesellschafter der Darmstädter Brauerei, berichtet von jüngsten Vertriebserfolgen seiner Brauerei in Frankfurt wie beim „Grie-Soß“-Festival oder in der neuen DFB-Zentrale. Es sind nur Beispiele dafür, wo das Versäumnis von Binding zu suchen ist. Es fehlte einfach in den letzten Jahrzehnten an der Emotionalisierung und vertrieblicher Kraft der Marke. Heute sind die erfolgreichen Biermarken vor allem deshalb mit solider Marktverankerung unterwegs, weil sich ihre Marken im lokalen Leben der Menschen bewegen und vor Ort Flagge zeigen. Getränkefachgroßhändler vermissen diese Marktnähe von Binding schon länger. Wer in großen Marken und nationalen Absatzmärkten denkt, läuft leicht Gefahr, den Blick für die Detailarbeit zu verlieren.

Die Radeberger Gruppe bilanzierte 2021 nach eigenen Angaben einen Ausstoß von 11,2 Millionen Hektoliter und erzielte einen Umsatz von 1,621 Milliarden Euro (2020: 1,625 Mrd. Euro/-1,6%). Das Schwergewicht des Absatzes fällt auf den Osten Deutschlands. Dabei dürften heute die Braustätten in den neuen Bundesländern und Berlin die Hälfte des Ausstoßes ausmachen, in den alten Bundesländern kann die Radeberger Gruppe nur selektive Marktkraft entwickeln. So spielt die Oetker-Biersparte im bevölkerungsstärksten Biermarkt Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen, mit ihrem Standort in Dortmund so gut wie keine Rolle.

Nationale Marken im Vordergrund

Rückblick: Die einstige Binding AG war in den siebziger Jahren mit zahlreichen Übernahmen von kleinen und mittelständischen Brauereien gewachsen. Man machte sich den strukturellen Wandel zunutze. Die Aufkäufe geschahen mit dem Blick auf die Arrondierung des Vertriebsgebietes. Unter der Ägide von Ulrich Kallmeyer, der von 2000 bis 2009 an der Binding-Spitze war, wurde die Entfremdung der Brauerei von ihrer Frankfurter Heimatregion weiter vorangetrieben.

Schon die Umbenennung des Binding-Konzerns zur Radeberger Braugruppe ließ am Main erkennen, dass Oetkers-Biersparte zentralistische Ziele verfolgen sollte. Schließlich wurde auch die Börsennotierung aufgegeben – man war in Frankfurt fortan allein Herr im Haus. Kallmeyer nannte die Oetker-Biersparte fortan „Haus deutscher Bierkultur“ und meinte damit die Ansammlung von Brauereien in Köln, Dortmund, Radeberg, Leipzig, Freiberg, Rostock, Jever und anderswo. Nationale Marken wie Radeberger, Jever oder Schöfferhofer wurden zu Leuchttürmen auserkoren und mit TV-Spendings gestärkt – die Regionalmarken hatten lange Zeit das Nachsehen.

Wo sollte da noch Platz für einen regionalen Platzhirschen wie Binding sein, der eigentlich nach einer Fusion mit dem Ortsrivalen Henninger im Jahr 2002 vor lokaler Reputation hätte nur so strotzen können. Das medial aufgeblasene Abenteuer von Binding Lager in den Neunzigerjahren („Check-in to another world“) hatte zuvor nur Marketing-Budget verschlungen und wurde schließlich als letztes Binding-Abenteuer an den Nagel der Biergeschichte gehängt.

Zwar leitete die Frankfurter Zentrale in jüngster Zeit einen behutsamen Strategiewechsel hin zu mehr verbrauchernaher Regionalität ein, doch für Binding kam das zu spät. So bleiben an der Darmstädter Landstraße zum Ende 2023 ein außer Betrieb genommener Braustandort und eine triste Verwaltung übrig. Deren Mitarbeiter schauen demnächst darauf, wie die kupfernen Braukessel aus dem Sudhaus von 1957 herausgehoben werden, bevor die Bagger beginnen, die baulichen Reste abzuräumen. Dort wird demnächst Deutschlands größte Braugruppe geführt, zwangsläufig ohne jede Nähe zur Produktion. Die Schörghuber Gruppe hatte es mit dem Verlassen des Nockherbergs bereits vorgemacht. Sieht so die neue Wirklichkeit der deutschen Brauwirtschaft aus? Der nächste Getränkemarkt ist für die Brauereiverwaltung näher als der eigene Braubetrieb.

Erfahrung mit Brauereischließungen

Mitarbeiter, Betriebsrat und natürlich auch die Frankfurter Kommunalpolitik wurden von den Schließungsabsichten eiskalt erwischt. Der gewerkschaftlich übliche Reflex auf eine Rücknahme der Entscheidung zu drängen, wird dennoch verpuffen. Die NGG darf sich heute wohl sicher sein, dass die Oetker-Biersparte ihre Entscheidung nicht mehr revidieren wird. Dafür ist die Liste jener Braustandorte zu lang, die seit den achtziger Jahren mit aller Professionalität und dem Verzicht auf Ausstoßvolumen und Arbeitsplätze geschlossen wurden.

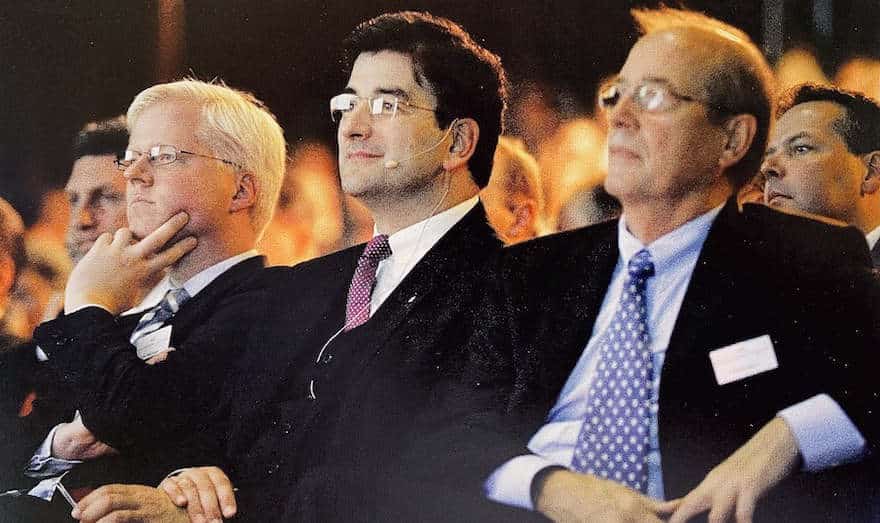

Dr. Albert Christmann war es, der sich 2004 mit eisernem Sanierungswillen für die heutige Konzernführung empfohlen hatte, als er nach der Fusion der Binding AG mit dem einstmals größten Braukonzern Deutschlands, der Dortmunder Brau und Brunnen AG, in den Vorstand berufen wurde. Ihm oblag die Integration eines freilich mächtig angeschlagenen Konglomerats von Brauereistandorten, die mehr oder minder erfolgreich waren.

Christmann ist als Spitzenkraft des ostwestfälischen Nahrungsmittelproduzenten längst im Bielefelder Oetker-Olymp angekommen. Damals wie heute steht ihm seine Bierspartenführung zur Seite. Marktkenner Dr. Niels Lorenz, inzwischen in den Radeberger Gruppenbeirat gewechselt, Finanzgeschäftsführer Christian Schütz sowie Guido Mockel als Sprecher der Geschäftsführung genießen Christmanns vollstes Vertrauen. Sie werden Frankfurt routiniert und nach dem Wunsch der Familiengesellschafter idealerweise lautlos abwickeln.

Das Management ist erfahren im Umgang mit Brauereischließungen. Zuletzt wurde der einstmals stolze Kölner Verbund, der Standort für die Kölsch-Produktion in Köln-Mühlheim, aufgegeben. 350.000 Hektoliter werden seitdem unter dem Dach des Erz-Wettbewerbers Früh gebraut. Schon deutlich früher fielen Brauereien wie die Altbier-Bastion Schlösser in Düsseldorf-Derendorf und die Brinkhoffs Brauerei in Dortmund-Lütgendortmund. Und auch in Berlin hat man die Produktion aller Berliner Marken auf den Traditionsstandort an der Indira-Gandhi-Straße in Hohenschönhausen konzentriert.

Kein Platz für Sentimentalitäten

Für Sentimentalitäten ist in einem Biermarkt wie dem deutschen – gerade unter dem Dach eines Markenartiklers wie Oetker – kein Platz. Allein die Wirtschaftlichkeit zählt. Auch das hatte Ulrich Kallmeyer schon zur Jahrtausendwende gebetsmühlenartig wiederholt. Geändert hat sich an dieser Maxime freilich nichts, in Krisenzeiten erst recht nicht. Der damalige Biersparten-Chef glaubte damals jedoch noch, deutlich mehr Marktanteile im deutschen Markt anhäufen und an die Bielefelder Zentrale vermelden zu können. Viele Branchenbegleiter sprachen angesichts Kallmeyers Branchenfantasien und seiner erkennbar übertriebenen Zielvorgabe von „Mister 20 Prozent“. Erreicht wurden immerhin rund 12 Prozent Marktanteil.

Millionen durch Grundstückverkauf

Heute, fast drei Jahre nach Beginn der Pandemie und angesichts der dramatischen Energiekrise, steht die Brauwirtschaft inmitten eines noch nie dagewesenen Kosten-Tsunamis. Dem Management von Oetker in Frankfurt bleibt nach eigenem Bekunden keine andere Wahl als Kostenoptimierung – das Brauen und Abfüllen der Marken, die am Binding Standort gebraut wurden, soll auf andere Standorte verteilt werden. (Anmerkung: Frankfurts Schlüsselmarken Binding und Henninger bedürfen – anders als Jever, Radeberger oder Freiberger – eben nicht des gleichnamigen Produktionsortes, sondern können wie Clausthaler und Schöfferhofer an allen Standorten gebraut und abgefüllt werden.)

Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe über die ganze Gruppe sorgen auch in Oetkers-Bierportfolio für ein restriktives Gegensteuern. Schlimmer noch: Nun folgen Entscheidungen, die unpopulär sind und womöglich bereits seit längerer Zeit ins Kalkül gezogen wurden. Der „kalte Schnitt“ in Sachsenhausen dürfte für Belegschaft und Stadt gleichermaßen schmerzlich sein. Dabei schwingt das Thema der Grundstück-Verwertung bislang nur am Rande mit. Während es bei den Brauereistilllegungen der Oetker-Biersparte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen gab, blieb der Nachhall der Immobilienvermarktung weitreichend unkommentiert.

Das liegt sicher daran, dass die Grundstücksverwertung durchaus lokalen Fortschritt bedeuten kann, zu sehen neben der Binding-Brauerei auf dem alten Henninger-Gelände. Dort entstand ein imposantes Wohnquartier. Bei aktuellen Bodenrichtwerten um 3500 Euro pro Quadratmeter rings um das Binding-Brauereigeländes herum lässt sich auch ohne Taschenrechner hochrechnen, dass es der Radeberger Gruppe in naher Zukunft gelingen kann, bei der Resteverwertung des Frankfurter Brauereigeländes durchaus zwischen 30 und 50 Millionen Euro zu erlösen.

Während die 150 Mitarbeiter noch die Nachricht über den Verlust ihrer Arbeitsplätze verdauen müssen, ist in der Frankfurter Kommunalpolitik die Debatte entbrannt, was alles auf dem Grundstück an der Darmstädter Landstraße entstehen könnte. Zwar ist der Bereich als Gewerbegebiet ausgewiesen, doch auch in Frankfurt drückt der Wohnungsmarkt. Die Politik muss handeln und will alsbald Gespräche mit dem Oetker-Management führen. So dürfte es am Ende ein guter Deal sein, dass der Verlust von lokaler Brautradition doch noch die Kassen füllt.

Düstere Zukunft für Binding und Henninger

Für die Marken Binding und Henninger sieht die Zukunft eher düster aus. Schon seit Jahren haben sich Verbraucher in der Mainmetropole immer weiter von ihren lokalen Platzhirschen entfernt und Geschäftsführer Guido Mockel dürfte wissen, wie es um die Nachfrage seiner Marken rund um die Brauereizentrale in Zukunft bestellt sein wird. Der stolze Frankfurter Adler auf dem Etikett von Römer Pils wird nach der Schließung allenfalls noch als Reminiszenz an längst vergangene Brautradition herhalten können. Wenn die Flaschen und Kästen erst einmal von der Tucher Brauerei aus Nürnberg 220 Kilometer weit nach Frankfurt herangeschafft werden müssen, dürfte der Imageverlust der entwurzelten Marken Binding und Henninger weiter voranschreiten.

So müssen sich die Frankfurter daran gewöhnen, dass wohl schon in zwölf Monaten die Lichter hinter der mächtigen Glasfassade an der Darmstädter Landstraße ausbleiben. Die fünf kupfernen Sudkessel, die heute warm und einladend in die abendliche Dunkelheit hinausstrahlen, sind dann ebenso Geschichte wie die schlanken Binding-Lettern der Leuchtschrift am Dachrand darüber. Und wer weiß, welche Biermarken demnächst an den so traditionellen Wasserhäuschen mit Kiosk-Charakter in Frankfurt einziehen werden. Die Stadt Frankfurt hatte schon 2021 den Rahmenvertrag mit der Radeberger Braugruppe für die rund 40 Wasserhäuschen in der Stadt gekündigt.