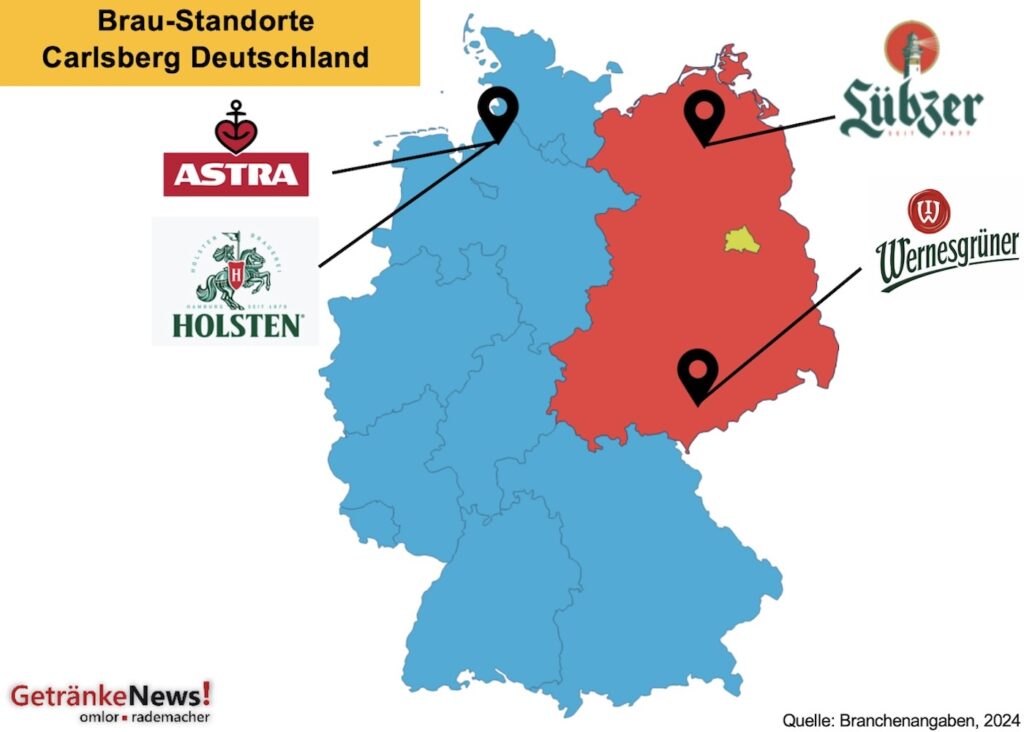

Zeitenwende in der Brauwirtschaft: Was die Holsten AG zur Jahrtausendwende noch als alleinigen Jahresausstoß am Hamburger Stammsitz bilanzieren konnte, bedarf heute immerhin dreier Brauereien. Die dänische Carlsberg Gruppe hat in den zurückliegenden 20 Jahren drei Braustätten, neben Hamburg auch in Lübz (Mecklenburg-Vorpommern) und in Wernesgrün (Sachsen), neu gebaut, aufgepäppelt oder eben zugekauft.

Heute ist jeder Standort auf eine gute Hektoliter-Million zugeschnitten – nach oben und unten ist man zwischenzeitlich zur Flexibilität gezwungen. Die Marken Holsten, Lübzer, Wernesgrüner sowie Astra und Duckstein haben sich weniger durch Innovationskraft und organisches Wachstum hervorgetan. Jedenfalls hat Carlsberg Deutschland seinen Heimatmarkt so gut es ging bearbeitet und damit die in Kopenhagen erwartete Rendite abgeliefert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Geräuschlos und grundsolide – so arbeitete Carlsberg Deutschland seit seinem Markteintritt 2004 und hat damit in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der nationalen Brauwirtschaft keine Bäume ausgerissen, aber durchaus respektablen Markterfolg eingefahren. Die Dänen haben sich nie mit Experimenten auf dem ihnen lange unbekannten Biermarkt Deutschlands hervorgetan, stattdessen mit einer klaren, regionalen Fokussierung auf den Norden und den Osten verdiente Marktanteile gewonnen. Der im nationalen Handel einst willensstarke Holsten-Ritter hat das Schwert zur Seite gelegt und der Lübzer Leuchtturm wirft sein Licht kaum über die östlichen Bundesländer hinaus.

Die Markenstärke der Produkte und die vertriebliche Kraft, das bescheinigen Key-Accounts und Handel unisono, sind durchschnittlich ausgeprägt – auf die Hamburger ist Verlass. Alles deutet auf eine ruhige Marktbearbeitung mit Augenmaß hin, man wehrt sich gegen den Wettbewerb so gut man kann. Manchmal auch mit Aktionspreisen. Aufregung sieht anders aus. Doch vielleicht liegt in der Ruhe die sprichwörtliche Kraft der Dänen, um dem Deutschlandgeschäft von Carlsberg zu einem hohen Maß an Kontinuität zu verhelfen.

Drei Standorte mit je einer Million Hektoliter

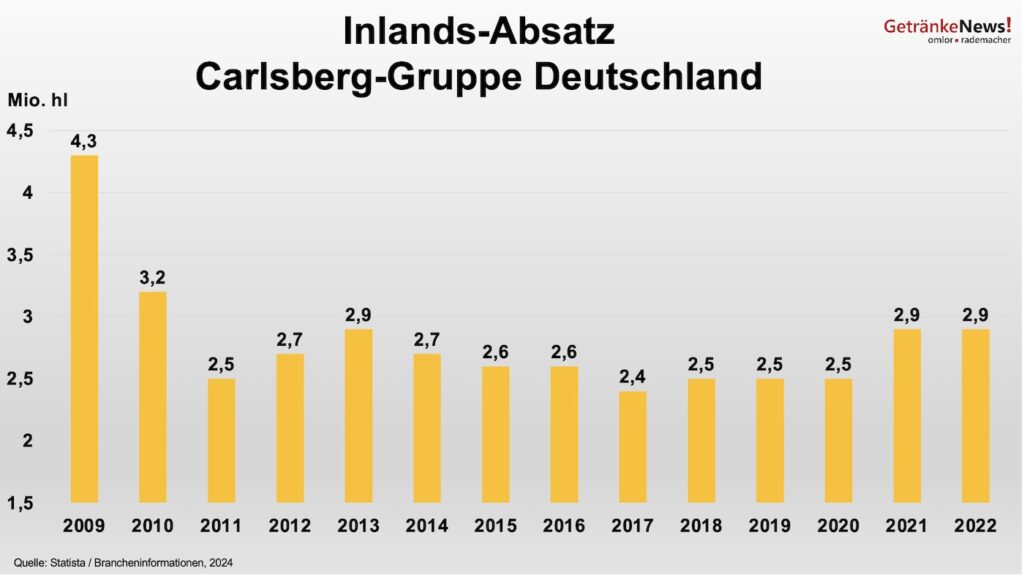

Im jüngst vorgelegten Jahresbericht spricht Carlsberg A/S seiner deutschen Dependance einen Marktanteil im Nordosten von 10 Prozent zu – im Vergleich zu den übrigen westeuropäischen Kennziffern hält das Deutschlandgeschäft damit in der Bilanz unverändert die rote Laterne. Im Wettbewerb sieht man sich dennoch selbstbewusst als Nummer drei im nordöstlichen Regionalmarkt verankert. Der leise Vergleich verschafft dennoch Klarheit: Mit einem Ausstoß von rund drei Millionen Hektolitern reicht das Deutschlandgeschäft nicht einmal an die ebenfalls regionale Kulmbacher-Gruppe oder die Brauerei Veltins heran, die die gleiche Menge allein am Stammsitz produziert.

Keine Frage, der ehemalige Vorzeigestandort der einst hanseatisch-stolzen Holsten AG ist nicht nur geschrumpft, sondern nach dem Umzug nach Hamburg-Hausbruch zu einem Spielball auf dem Hamburger Immobilienmarkt verkommen. Nicht zum Nachteil von Carlsberg Deutschland, für die das Gelände in Altona nicht nur antiquiert, sondern auch viel zu groß geworden war. Der Umzug und Neuanfang war notwendig.

Schon immer für eine Überraschung gut

Der dänische Bierkonzern Carlsberg war in der Rückschau schon immer für eine Überraschung gut. Eitelkeiten waren den Dänen aus der Kopenhagener Zentrale fremd – freilich eine gute Basis für solide Geschäfte. Die kühlen Rechner hatten 2004 kurzerhand die nach der Einwegbepfandung in Schieflage geratene Holsten Gruppe, seinerzeit der zweitgrößte deutsche Brauer, für insgesamt 1,065 Milliarden Euro übernommen und die Marken König Pilsener und Licher gleich an die Bitburger Gruppe weiterverkauft. Und auch beim Immobiliendeal des traditionsreichen Holsten-Geländes mit seinen 86.000 Quadratmetern sollte die Braugruppe 2019 nach dem Wegzug mal so richtig Kasse machen. 65 Millionen Euro, womöglich auch etwas mehr, so kolportierten Hamburger Lokalpolitiker, seien mit dem Versilbern des Filetgrundstücks im Herzen der Hansestadt problemlos erlöst worden.

Im Vergleich dazu bedurfte die Neubau-Option für das deutsche Management selbst in der Kopenhagener Zentrale überschaubarer Überzeugungskraft. Denn der neue Standort in Hausbruch auf einem 69.000 Quadratmeter großen Erbbaugrundstück der Stadt Hamburg erforderte Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Kein schlechter Immobiliendeal, um eine topmoderne Braustätte mit einer logistisch deutlich besseren Anbindung aus dem Boden zu stampfen. Und wenn man bedenkt, dass die Modernisierung ganzer Anlagenteile ohnehin zweistellige Millionensummen erfordert hätten, war der Neuanfang sogar anzuraten. Mehr noch: Im Sinne der Effizienz gingen 70 von 450 Arbeitsplätzen mit dem Umzug verloren. Die Personalkosten sollten dauerhaft gesenkt werden können.

Durch Immobilienverkauf mitfinanziert

Nur zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich war es soweit: Die Traditionsbrauerei Holsten eröffnete 2019 ihren neuen Standort in Hausbruch und führte dort die 140 Jahre währende Geschichte in der Hansestadt fort. Seit 1879 hatte die Holsten-Brauerei in Hamburg-Altona ihr Zuhause gehabt, zum Start im Süden der Stadt eröffnete der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher gemeinsam mit Sebastian Holtz, damaliger CEO von Carlsberg Deutschland, sowie Michael Hinrichs, früherer Repräsentant der Carlsberg Group, die neue Anlage.

Alles neu und blitzblank sauber – wie es sich für eine leistungsfähige Brauerei gehört. Seither kann sich Hamburg im gruppenweiten Benchmarking der Carlsberg-Standorte sehenlassen. Die neue Braustätte ermöglicht heute die Produktion von rund einer Million Hektoliter. Die Kapazität der beiden Abfüllanlagen liegt pro Stunde bei 60.000 Flaschen und weiteren 180 Fässern. Das sollte für die längst auf die Region zurückgedampften Markterwartungen ausreichen.

Deutschland-Geschäft bleibt kleine Nummer

Die dänische Braugruppe, die für 2023 allein in Westeuropa einen Ausstoß von 43,4 Millionen Hektoliter (-2,3 %) vermeldet, verkaufte davon gerade mal knappe drei Millionen Hektoliter im deutschen Markt. Angesichts des im internationalen Vergleich überschaubaren Marktvolumens stehen die deutschen Marken Holsten, Lübzer und Wernesgrüner, dazu noch die Rebell-Marke Astra und die Spezialität Duckstein, im Schatten ihrer großen Schwestern, die unter so berühmten Markenflaggen wie Carlsberg, Tuborg, Feldschlösschen oder Grimbergen veritable Erträge für die dänische Mutter einfahren.

Viele Branchenbeobachter gehen davon aus, dass das unaufgeregte Marktengagement in der Hamburger Zentrale auch etwas mit der Randposition im westeuropäischen Markt zu tun hat. Immerhin verkauft das Ländertrio Deutschland, Polen und Großbritannien nach Unternehmensangaben 40 Prozent der Menge innerhalb des Gruppenengagements in Westeuropa. Niemand geht in Kopenhagen dieser Tage noch ernsthaft davon aus, dass es dem deutschen Ableger auf absehbare Zeit gelingen kann, im tendenziell schrumpfenden Markt Deutschland noch Menge gutzumachen. Die Strategie: Halten statt wachsen. Mit der begrenzten Markenkraft des Portfolios sind Wachstumsfantasien kaum möglich, die jüngste Standortergänzung in Wernesgrün erwies sich hingegen von Beginn an als richtig und brachte inzwischen einen Achtungserfolg.

Carlsberg kauft von Bitburger

Als Bitburger während des ersten Pandemiejahres die Wernesgrüner Brauerei verkaufen wollte, war Carlsberg nicht weit, um beim Eifeler Traditionsbrauer zuzugreifen. Was die Premium-Brauer über Jahre hinweg nicht hinbekommen hatten, sollte Carlsberg innerhalb von zwei Jahren mit viel Marktgeschick gelingen. Die neuen Eigentümer brachten der Wernesgrüner Brauerei im Vogtland endlich Menge zurück. Außer zahlreichen Versprechungen hatte die Bitburger-Führung bis dahin nicht viel vorzuweisen gehabt. Die einst stattliche Ostmarke, die zu DDR-Zeiten als Goldstaub galt, war eher stiefmütterlich behandelt worden.

Oetkers Marken Ur-Kostritzer, Freiberger und natürlich Radeberger hatten es leicht – sie machten im sächsischen Heimatmarkt das Rennen. Der Carlsberg-Vertrieb, der nie ein Freund von ausgeprägter Hochpreisigkeit war, nahm das Markenschicksal von Wernesgrüner sicher in seine Hand. Fortan wurde der Aktionspreis nach dem Relaunch der Produktpalette mit erhöhter Frequenz auf Lübzer- und Holsten-Niveau deutlich unter die 10-Euro-Marke gesenkt – und schon kam Bewegung in die Absätze. Unter der Ägide von Carlsberg lebte die Marke wieder auf. Und der Standort erhielt zusätzliche Auslastung, weil die weiteren Carlsberg-Mengen vom beauftragten Braupartner Feldschlösschen in Dresden kurzerhand in den neuen, eigenen Standort abgezogen werden konnten.

Um die Wirtschaftlichkeit der Wernesgrüner Brauerei brauchte man sich keine Gedanken zu machen, denn zu Bitburger-Zeiten hatte es zumindest nicht an technischen Investitionen gefehlt. „Damit bauen wir unsere führende Position in den Kernregionen Nord- und Ostdeutschland nachhaltig aus und schaffen dort mit den drei Brauerei-Standorten Hamburg, Lübz und Wernesgrün flächendeckend eine Heimat für alle Kernmarken“, betonte Sebastian Holtz, der für die Branche überraschend alsbald von Bord ging.

Dass es der damalige Deutschland-Chef von Carlsberg war, der erst seinen Arbeitgeber zum Kauf der Wernesgrüner Brauerei veranlasste, um nur zwei Jahre später zum Verkäufer derselben zu wechseln, hatte in der Kopenhagener Zentrale Fragezeichen hinterlassen. Erst nach einer Abkühlzeit von zehn Monaten setzte sich Holtz dann auf den Bitburger-Chefsessel. Manchmal nehmen Akquisitionsbemühungen in der Brauwirtschaft in der Langzeitbetrachtung dann doch kuriose Züge an: Während Carlsberg noch 2011 die Dresdener Feldschlösschen Brauerei mangels Interesse verkauft hatte, war sie nun mit einem kostspieligen Invest nur 140 Kilometer weiter nach Sachsen zurückgekehrt.

Strukturen von Anfang an mutig gesäubert

Heute ist Carlsberg Deutschland sauber aufgestellt. Was sicher auch dem ehemaligen Carlsberg-Chef Nils S. Andersen zu verdanken ist. Der war einst als Statthalter für Carlsbergs deutsche Hannen-Tuborg-Dependance in Mönchengladbach zuständig und danach auf den Chefsessel des Kopenhagener Konzerns gehoben worden. Andersen hatte seiner Kopenhagener Zentrale 2004 den Zugang zum deutschen Biergeschäft erst möglich gemacht und den Big-Player Holsten akquiriert. Die heutige Biermarktlegende Wolfgang Burgard, bis dahin an der Spitze der bereits gewaltig geschrumpften Hannen-Tuborg-Zentrale, löste unmittelbar nach der Übernahme bei Holsten Andreas Rost ab.

Dann wurde kräftig Hamburger Vorstandsstatus und angehängter Standort-Ballast über Bord geworfen. Die Brauerei Mönchengladbach ging an Oettinger und auch in Braunschweig und Dresden wurden die Braustätten verkauft. Zuletzt bediente sich Bolten-Chef Michael Hollmann bei Carlsberg. Die Dänen wollten 2022 die Altbier-Marken loswerden – Hollmann stand bereit. Gatz und Hannen waren lange Jahre bei der Königshof-Brauerei in Krefeld abgefüllt worden und machten für Carlsberg ohnehin vertrieblich keinen Sinn mehr.

Fazit – Dänen bündeln ihre Kraft

Keine Frage, der deutsche Biermarkt gehört zu den schwierigsten der Welt. Wenn die Kopenhagener Carlsberg-Zentrale neben ihren 150 anderen Märkten dem Deutschlandgeschäft dennoch die Stange hält, hat das alles andere als mit Eitelkeiten zu tun. Von der Hamburger Zentrale wird seit genau zwei Jahrzehnten ein unauffälliges Geschäft betrieben – verlässliche Rendite inklusive. Dort residiert im Zeichen des altehrwürdigen Holsten-Ritters nun wirklich kein auffälliger oder gar bejubelter Innovationstreiber des deutschen Biermarktes. Auch nicht, wenn dort zwischendurch mal eine bio-basierte Bierflasche aus Papier vorgestellt wurde. Solche Effekthascherei vom Traum einer besseren Welt war den Dänen bis dahin fremd.

Deutlich wird, dass die Carlsberg-Kraft aus den regionalen Marken wie Lübzer oder Wernesgrüner kommt und diese eine unverändert solide Marktreputation besitzen. Und auch das immer junge, gern auch laute Astra sowie das traditionsreiche Holsten Edel erfreuen sich der verdienten Wertschätzung ihrer vornehmlich Hamburger Verwender. Als nach der Jahrtausendwende nach Inbev und Heineken mit Carlsberg der dritte internationale Brauer nach Deutschland kam, um sein Glück zu versuchen, mussten auch die Dänen erkennen, dass sich ein regionaler Markt der deutschen Brauwirtschaft nicht aus den Angeln heben lässt. Ganz im Gegenteil. Carlsberg hat früh gelernt, Regionalität zu pflegen und sich mit der Wertschätzung der Verbraucher Marktverankerung zu sichern.