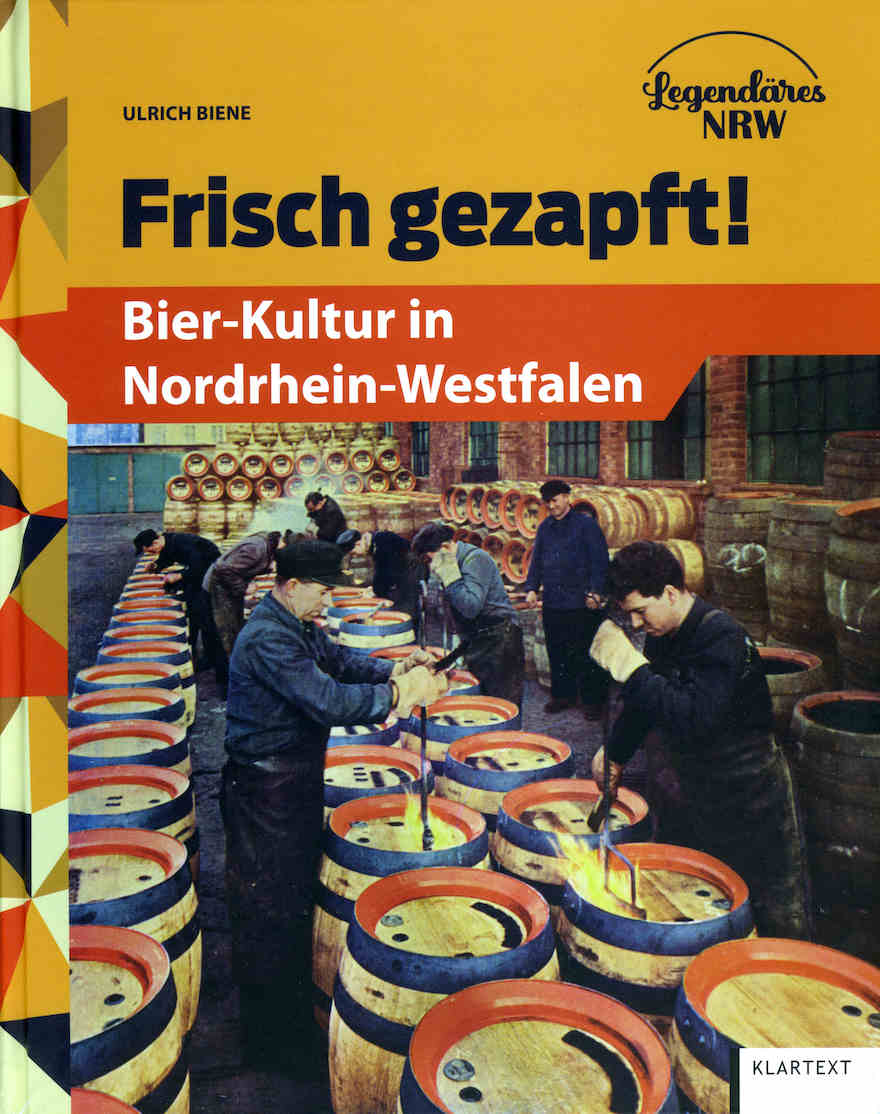

Heute gilt die Euro-Flasche als retro-chic – viele Brauereien führen das angestammte Gebinde wieder ein, weil ein Helles eben nicht zur Longneck-Flasche passt. Zur Halbliter-Flasche gesellt sich zunehmend auch die erfolgreiche Drittelliter-Flasche in gleicher Optik hinzu. Die gedrungene Form im schlichten, schnörkellosen Retro-Kasten erlebt gut 55 Jahre nach ihrer Einführung ein Comeback. Die Hintergründe beleuchtet das soeben vorgestellte Buch „Frisch gezapft – Bierkultur in NRW“, das im Essener Klartext-Verlag erschienen ist und sich eingehend mit den Wirtschaftswunderjahren der Brauwirtschaft befasst.

Umstellung machte Handling leichter

Tatsächlich war der Siegeszug des neuen Einheitsgebindes vor mehr als fünf Jahrzehnten atemberaubend und innerhalb weniger Jahre vollzogen. Dabei zählte einst die Kronen-Brauerei, die damals als letzte unter Dortmunds Brauereien die Hektoliter-Million erreicht hatte, zu den Wegbereitern der Euro-Flasche. 1966 führte Kronen als eine der ersten in Nordrhein-Westfalen den Euro-Kasten mit der damals neuen, gar revolutionären Flaschenform ein. Sie löste die bis dahin übliche, längst antiquierte Bügelverschlussflasche ab, die bis dahin meist noch im Holzrahmen vertrieben wurde.

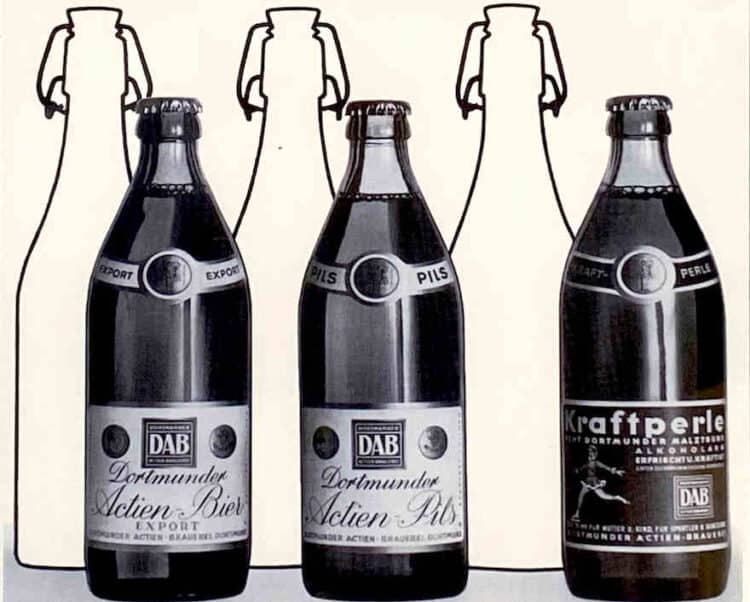

Durch die Umstellung auf die Euroflasche und die zugehörigen Kunststoffkästen gelangen Gewichtseinsparungen von rund 30 Prozent – auf den Höfen der Brauereien und der Getränkehändler herrschte flächendeckendes Aufatmen. Durch das optimale Transportgewicht waren nach damaliger Einschätzung der Dortmunder Actien Brauerei (DAB) auch logistische Strecken von bis zu 500 Kilometer und mehr für Flaschenbier problemlos überwindbar. Der Weg hin zu nationalen Marken war geebnet!

Euro-Kasten wurde Haushaltsgebinde

Zuvor hatte sich der Verband nordrhein-westfälischer Brauereien zur Euro-Flaschenform durchgerungen und in den sechziger Jahren den zukunftsweisenden Einheitsstandard zementiert. Was im Hintergrund verborgen blieb: Auf nahezu allen Brauereihöfen wurden in den Folgejahren Millionen Bügelverschlussflaschen vernichtet, Holzkästen wanderten in den Brennstoff. Noch zur Mitte der achtziger Jahre sah die damals noch selbstständige Thier-Brauerei in Dortmund gar die Chance für einen teilbaren Mehrwegkasten – natürlich mit 20 Halbliter-Flaschen. Denn die vorangegangenen Jahre hatten angesichts des handlichen Gewichtes von rund 18 Kilogramm den meist noch Mehrwegkasten in blutroter Einheitsfarbe zum Haushaltsgebinde werden lassen.

Erst die achtziger Jahre sollten die Euro-Flasche in ihrer Wertschätzung bremsen, als die ersten Brauereien die schlankere und elegantere NRW-Flasche auf den Markt . Viele mittelständische Brauereien vornehmlich in Süddeutschland haben den Gebindewechsel damals nicht vollzogen. Sie können sich heute freuen, dass „ihre“ altgediente Euro-Flasche in der Zwischenzeit zum Mehrwegklassiker avanciert ist.