Dose allein machte Holsten nicht glücklich

Mehr als drei Millionen Hektoliter schaffte die Marke Holsten in den Nachwendejahren. Diese Glanzjahre sind lange vorbei. Sogar das ausgemachte Dosenbierimage der 90er-Jahre scheint fast vergessen. Die Marke wurde zum Opfer der Versuchung, mit Konsumbierpreisen Marktgröße zu erreichen. Doch nach der Jahrtausendwende kamen Einwegpfand und internationale Konzerne – die Marke Holsten musste den teuer erkauften Titel des Hektoliter-Millionärs ein für alle Mal hinter sich lassen.

Was ist passiert, dass von den vor der Wende marktbeherrschenden Brauerei-Gruppen so gut wie nichts übrig geblieben ist? Union-Schultheiß (später Brau und Brunnen) ist ebenso Geschichte wie Reemtsmas Deutsche Brau AG und die März-Gruppe, die in der Obhut eines bayrischen Fleischfabrikanten untergehen sollte. Dabei hätten die Konzerne respektable Größe und genügend Kapital bereitstellen können, um ihre Position auszubauen. Denn von den Familienbrauereien drohte vor 50 Jahren noch keine Gefahr. 1967 führte die Stuttgarter Dinkelacker Brauerei mit 1,04 Millionen Hektolitern Ausstoß das Ranking der ausstoßstärksten Privatbrauereien der Bundesrepublik an, dicht gefolgt von Königsbacher mit 960.000 Hektolitern und vom damaligen Shootingstar König Pilsener mit 927.000 Hektolitern. Ein Rückblick zum Staunen: Krombacher mit damals gerade mal 500.000 Hektolitern, Bitburger mit 385.000 Hektolitern und Veltins mit bescheidenen 210.000 Hektolitern hatte zum Ende der 60er-Jahre wahrlich niemand auf dem Zettel.

Inzwischen wissen es alle: Die Geschichte der deutschen Brauwirtschaft hat ein Gesetz geradezu in Stein gemeißelt: Es reicht eben nicht, mit schlichten Denkmodellen von schierer Brauereigröße dauerhaft Markt und schon gar nicht Marke machen zu wollen. Bislang war es stets so: Wer Zukäufe tätigt, verliert jedes Mal Substanz, anfangs proklamierte Synergieeffekte verkehren sich in der Hektoliterbilanz zumeist ins Gegenteil. Ganz gleich, ob die Gruppen in den letzten Jahrzehnten Oetker, Schörghuber und AB Inbev hießen oder längst von der Geschichte des deutschen Biermarktes verschluckt wurden – es gibt kaum Standorte, die durch eine Fusion Gewinner wurden, es sei denn auf Kosten konzerneigener Marken.

Und genau diese Erkenntnis hat die Hamburger Holsten AG zu spät erreicht. Dabei hätte man es wissen müssen. Brauten 1968 noch sechs Brauereien in der Hansestadt ihr Bier, waren es 1979 nur noch drei. Die Bill-Brauerei, die Winterhuder Brauerei und die Bavaria in Harburg hatten aufgegeben oder wurden fusioniert. Geblieben war neben Astra natürlich die Holsten-Gruppe, die Braustätten in Hamburg, Neumünster, Kiel, Lüneburg und Braunschweig unterhielt. 1966 bei 2,2 Millionen Hektolitern angekommen, konnte der Gruppenausstoß nach der Wende von 6,1 Millionen in 1991 im Folgejahr noch auf 7,01 Millionen Hektoliter angehoben werden.

Schnelles Geschäft nach der Wiedervereinigung bringt nur Etappensieg

Allein der Marke Holsten gelang es, sich dank der Grenzöffnung im Geschäftsjahr 1991 mit 3,26 Millionen Hektolitern auf Platz zwei vorzuarbeiten. Kaum zu glauben, dass Holsten damals gleich hinter der damaligen Vorzeige-Marke Warsteiner und noch vor Karlsberg in Homburg/Saar das Spitzentrio Deutschlands stärkster Biermarken anführte. In der Gruppenbetrachtung sorgten vor allem die Ost-Akquisitionen mit Feldschlösschen Dresden und der Lübzer Brauerei in Mecklenburg-Vorpommern für einen Mengenschub, der allerdings kurzfristig kostspielig und langfristig investitionsbelastend war.

Wenn jemand im Nachwende-Jahrzehnt auf Größe gesetzt hatte, dann war es der Vorstand von Holsten. Er konnte in jenen renditestarken Jahren einfach der Versuchung von ungebremstem Wachstum durch schiere Hektoliter-Zukäufe nicht widerstehen. Doch der Markt und die Verbraucher sollten sich anders entscheiden – das Geschäftsmodell der markensammelnden Konzernbrauerei geriet noch vor der Jahrtausendwende ins Wanken. Das Signal des Marktes wurde immer deutlicher: Nein zu unprofilierten Marken, ja zur Premium-Wertschätzung von Marken-Persönlichkeiten, die dem Konsumenten Identifikation möglich machten. Gerade in jenen 90er-Jahren erlebten Premium-Marken ihre Wachstumszeit, als Bierkenner ihr Pils nicht einfach tranken, sondern in Tulpen und Kelchen zelebrierten. Doch darauf gingen die Holsten-Brauer jedoch nicht ein und hatten offenbar wenig Gespür für die sich damals verändernde Verbrauchermentalität. In Zeiten, als sich in den 80er-Jahren die Handelsflächen mit Verbrauchermärkten und Discountern gleichsam explosionsartig auszudehnen begannen, standen die Key-Accounter von Holsten Gewehr bei Fuß, um fortan palettenweise Dosen-Trays in die Regale zu drücken. Das brachte zwar Menge, aber im Mittelpreissegment längst keine veritable Wertschätzung.

Holsten hatte gegen Premium-Marken keine Chance

Und während sich die Privatbrauereien mit viel Gespür und mit expansivem Gastronomiewachstum Genuss-Reputation erwarben, setzte Holsten aufs Durstlöschen. Letztlich muss man resümieren, dass die Holsten AG schon zu ihrer Hochzeit keine wirkliche Chance hatte, den emotionalen Premium-Brauern vom Schlage eines Albert Cramer (Warsteiner), eines Dr. Michael Dietzsch (Bitburger) oder eines Günter Heyden (Krombacher) Paroli zu bieten. Letztere hatten schon in den 80er-Jahren mit dem Gusto der Familienbrauerei und der tiefen Verwurzelung im Getränkefachgroßhandel ihre jeweiligen Marken in eine werthaltige Pole-Position gebracht – gute Voraussetzungen für die Zeit der Wiedervereinigung Deutschlands und die völlige Neuverteilung des nationalen Biermarktes.

Bis zur Mitte der neunziger Jahre waren nach Warsteiner auch Krombacher, Bitburger und sogar der norddeutsche Rivale Beck’s endgültig und uneinholbar an Holsten vorbeigezogen. Mit dem regionalen Markenportfolio von Holsten-Edel, Lübzer und Feldschlösschen und der national distribuierten „Dosenbier-Marke“ Holsten Pils war kein Staat mehr zu machen. Da half auch der Kauf der Bavaria St. Pauli Brauerei mit der Marke Astra nicht deutlich nach vorn. Eine Lösung musste her, zumal zum Ende der 90er-Jahre der Einstieg internationaler Brauer im wiedervereinten Deutschland ruchbar wurde. Was war zu tun? Selbst Interbrew ließ, wo sich auch immer eine Gelegenheit bot, nicht einmal hinter vorgehaltener Hand Visitenkarten ihrer Leuvener M&A-Manager verteilen.

Nach der König-Aufgabe drohte der Domino-Effekt

Es war der große Paukenschlag, als gleich nach der Jahrtausendwende eine der stolzesten Brauereidynastien im Land aufgab – und die Holsten AG stand bereit. Dr. Doris König hatte in der Nachfolge ihres Vaters nahezu ein Jahrzehnt lang alles versucht, um die verloren gegangene Marktführerschaft zurückzuholen. Oder zumindest die Ausstoßrückgänge wettzumachen. Alle Bemühungen sollten nicht so recht zünden. Die Neupositionierung der Marke König, ein Alkoholfreies mit dem Namen „Kelts“ – all das hatte nicht gefruchtet. Die Jahresrenditen in Duisburg waren inzwischen geschwunden – die Familie König ging auf Nummer sicher und machte Kasse. Rund 300 Millionen D-Mark dürfte die Premium-Marke König im Millenniumsjahr der Holsten AG wert gewesen sein. Etwas verfrüht, denn der Akquisitionshunger von Interbrew beim Beck’s-Deal sollte zeigen, dass der König-Kaufpreis zu niedrig war. Gut für Holsten, bedauerlich für die Familie König.

Zeitweilig orakelten Branchenbeobachter, dass der König-Verkauf einen regelrechten Domino-Effekt auslösen könnte. Tatsächlich erlagen zahlreiche Familiengesellschafter der Verlockung der Millionen: Diebels, Beck’s oder Franziskaner verloren ihre Selbstständigkeit. Derweil war in der deutschen Brauwirtschaft längst ruchbar geworden, was bei Holsten wirklich gespielt wurde. Großaktionär und Investmentbanker Christian R. Eisenbeiss mit Sitz in New York, so wurde immer wieder kolportiert, sammelte schlichtweg für nahestehende Investoren via Holsten AG scheinbar solide deutsche Hektoliter, mutmaßlich um die Braut zu sichtbarer Marktgröße zu schmücken. Wegbereiter dieses gewollten Größenwachstums war Vorstandschef Andreas „Buffy“ Rost, der sich mit König Pilsener plötzlich im ansonsten unbekannten Premium-Licht sonnen konnte. Inzwischen hatten sich auch die Inhaber von Licher für Holsten als neue Mutter entschieden. Die Nordhessen hatten die 90er-Jahre hindurch mit urgrüner TV-Werbung zwar den Eisvogel national bekannt gemacht, dabei aber Licher Pils so gut wie vergessen – Millionen-Spendings waren verpufft. Holsten schlug zu.

Holsten-Markenmonopoly gerät zum Trauerspiel

Aber konnten die Brauer aus der Hansestadt überhaupt Premium? Standen jene Investitionen überhaupt bereit, um in Marken und unerlässliche Gastronomiefinanzierungen zu investieren? Man darf den Entscheidungsträgern in der Retrospektive zwar Mut, aber weniger Weitsicht bescheinigen. Das Projekt, aus der Dosen-Brauerei eine Marken-Company zu machen, konnte nur schiefgehen. Vielleicht war es von Anfang an auch gar nicht gewollt. Getränkefachgroßhändler, Gastronomen und Branchenbeobachter hatten anfangs für den großen Markendeal ein ungläubiges Schulterzucken übrig, das sich aber rasch in völliges Unverständnis wandelte. Ein Konzern, der in Menge dachte, konnte keine Markenpersönlichkeit wie König mit ihren immerhin noch 2,2 Millionen Hektolitern im Geschäftsjahr 1999 führen.

Elf Prozent Absatzminus durch Einwegpfand

Aber wie konnte es dazu kommen? Andreas Rost, der als Banklehrling begonnen, dann den Diplom-Braumeister und den Diplom-Volkswirt hingelegt hatte, war noch vom legendären Holsten-Vorstandschef Klaus Asche in die Brauerei geholt worden. Und die Deals, die Rost einfädelte, sollten sich überall sehen lassen können – außer in der Bilanz. Denn die wies ob des Verschuldungsgrads und nach den teuren Brauerei-Akquisitionen 1999 nur noch eine Eigenkapitalquote von gerade mal 20 Prozent aus. Das Jahrtausend hatte für die Holsten AG unter schwierigen Vorzeichen begonnen. Dabei drohte weiteres, letztlich existenzielles Ungemach. Inzwischen hatte sich Grünen-Umweltminister Jürgen Trittin warm gelaufen, als er im Kabinett von Gerhard Schröder zum 1. Januar 2003 die Einwegbepfandung gegen politischen Widerstand durchsetzte.

Für Holsten sollte es eine historische Katastrophe bedeuten, als alle Vertriebsschienen des Handels in der Folge sämtliche Dosen auslisteten. Für die Marke Holsten bedeutete die bis dahin weitreichende Einwegausrichtung einen absatzvernichtenden Distributionsverlust. Holsten hatte durch die Einführung des Einwegpfandes in den ersten neun Monaten 2003 bedrohliche 11 Prozent weniger Bier und alkoholfreie Getränke abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Das konnte nicht gut gehen. Und schon gar nicht, als Investor Christian R. Eisenbeiss den Spaß am Biergeschäft verloren hatte und Kasse machen wollte. Das Konglomerat an Brauereien unter dem Holsten-Dach wurde 2004 kurzerhand mit einem zweckmäßigen Deal versilbert.

Es folgte die Konzernfiletierung

Carlsberg übernahm die Standorte mit den Marken in Hamburg, Braunschweig, Lübz und Dresden. Die Bitburger Braugruppe holte sich zur Freude und Genugtuung ihres langjährigen Vertriebschefs Dr. Michael Dietzsch den Erzfeind König Pilsener ins eigene Haus. Und als Zugabe gab‘s den hessischen Anrainer Licher noch obendrauf. Die neuen dänischen Eigentümer hatten es vornehmlich auf den Norden abgesehen und suchten einen deutschen Trojaner für ihre Mutter-Marke Carlsberg. Auch das Mineralwasser-Geschäft mit allein 11,7 Millionen Hektolitern sollte zeitnah an Dritte veräußert werden.

Der nach allen Transaktionen bei Carlsberg verbleibende Holsten-Unternehmenswert mit inkludierter Nettoverschuldung und Pensionsverpflichtungen wurde seinerzeit mit 437 Millionen Euro beziffert. Unterm Strich wurde die Holsten AG mit all ihren Unternehmungen und Standorten mit über 1,0 Milliarden Euro bewertet. Großaktionär Christian R. Eisenbeiss, der zu jedem Zeitpunkt 48,4 Prozent des Aktienkapital hielt, sollte immerhin 250 Millionen Euro erlösen. Eisenbeiss, dessen Familie in dritter Generation Holsten-Aktien hielt, hatte als Investmentbanker einen klaren Blick auf den deutschen Biermarkt und die Holsten-Gruppe gewonnen, der er angesichts des Markteinstiegs von Interbrew und Heineken nicht mehr zutraute, die führende Position zu halten.

Carlsberg griff zu, um veritable Marktanteile zu sichern

Carlsberg-Chef Nils S. Andersen, einst für die deutsche Hannen-Tuborg-Dependance in Mönchengladbach zuständig und danach auf den Chefsessel des Konzerns gehoben, wusste längst um die Komplexität des deutschen Biermarktes und machte trotz anfänglichem Zögern den Deal perfekt. Er wollte seinem dänischen Mutterhaus den Zugang zum deutschen Biergeschäft über einen Big-Player wie Holsten letztlich nicht vorenthalten. Bei der Übernahme waren es Worte der Bodenständigkeit, die Carlsberg verlauten ließ.

Ganz anders als zum damaligen Zeitpunkt Inbev und Oetker, die öffentlich um die Marktführerschaft buhlten, strebten die Dänen in Deutschland lediglich regionale Marktführerschaften an. Das notwendige Investment in die Marken König und Licher wolle man lieber den Eifeler Brauern überlassen. Wolfgang Burghard, bis dahin an der Spitze der bereits gewaltig geschrumpften Hannen-Tuborg-Zentrale, löste bei Holsten Andreas Rost ab. Die Signale standen auf Sanierung, denn auch die 2006 bilanzierten immerhin rund sechs Millionen Hektoliter Ausstoß machten die Dänen nicht glücklich. Die Erkenntnis hatte gegriffen: Größe im deutschen Biermarkt bedeutete eben keine hinreichende Renditekraft.

Standort-Ballast in Braunschweig und Dresden über Bord geworfen

Die Holsten AG, die einst als Konzernmutter und stolzes hanseatisches Brauhaus wie ein Fels in der Brandung gestanden hatte, musste unter Carlsberg-Führung lieb gewordenes Prestige aufgeben. Langjährige Mitarbeiter erzählen noch heute verwundert von einem erlesenen Weinkeller in den Brauereikatakomben – ebenfalls ein Vorstandsrelikt aus den goldenen Zeiten der Hamburger Holsten-Tradition, in der die Vorstände gleiches Ansehen wie die Reederei-Dynastien der Stadt genossen. Dass es Marktkorrekturen bedurfte, wurde 2009 deutlich. Carlsberg verkaufte seine Braunschweiger Tochter Feldschlösschen an Oettinger. Der Kontakt kam nicht von ungefähr, denn Carlsberg hatte bereits 2003 ihre erste Deutschland-Dependance, die Hannen-Brauerei in Mönchengladblach, an Oettinger verkauft. Zuvor war die Trojaner-Strategie, Tuborg im Schlepptau von Hannen in Deutschland zu veritabler Größe zu verhelfen, gescheitert.

Carlsberg wertete den Rückzug aus Braunschweig seinerzeit als „Teil der laufenden Optimierung der europäischen Netzwerkstruktur“. Außerdem wollte man sich „in Deutschland stärker auf das Geschäft mit den profitableren Markennamen konzentrieren“. 2011 warfen die Dänen erneut Ballast über Bord – Sachsen passte ebenfalls nicht mehr in die norddeutsche Regionalfokussierung. Die Dresdener Feldschlösschen Brauerei wurde an das Frankfurter Brauhaus verkauft, das sich bis dahin kaum um regionale Marken geschert hatte, sondern eher das Handelsmarkengeschäft befeuerte. Mit dem Verzicht auf den sächsischen Standort trage Carlsberg, so die Verlautbarung damals, der Konzentration auf fünf deutsche Kernmarken Rechnung. Carlsberg, Holsten, Lübzer, Duckstein und Astra waren fortan gesetzt. Währenddessen wanderte die Dresdener Brauerei mit einem damaligen Ausstoß von 1,9 Millionen Hektoliter in die Hände neuer neue Eigentümer.

Wegzug aus Altona beendete ein historisches Holsten-Kapitel

Es gab keinen Zweifel daran, dass das unweigerlich unter dem Holsten-Ritter schrumpfende Deutschlandgeschäft nie eine dänische Herzensangelegenheit war, zeitweise in der Branche sogar über den kompletten Rückzug spekuliert wurde. Dem mächtig vorangekommenen Osteuropageschäft von Carlsberg galt eben die größere Aufmerksamkeit. Ungeachtet dieser diametralen Entwicklung wollte man Produktionseffizienz, auch in der Hamburger Dependance. Eine in die Jahre gekommene, viel zu große Holsten-Brauerei machte bei gleichzeitig schwindenden Mengen eine Entscheidung über deren Zukunft immer drängender. So wurde 2018 der Abschied aus Altona mit dem Versilbern des Filetgrundstücks besiegelt und der Brauerei-Neubau in Hamburg-Hausbruch auf den Weg gebracht. Im November 2019 erfolgte schließlich die Inbetriebnahme. Am alten Stammsitz werden der Holsten-Ritter samt Turm an die Vergänglichkeit hanseatischer Brautradition erinnern, während auf dem Grund und Boden rund 1.500 Wohnungen entstehen sollen.

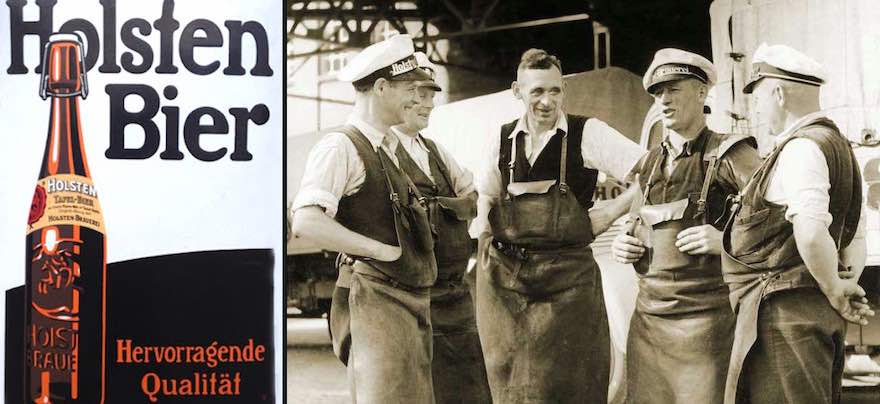

Die Holsten-Reklame: Vom Bierkutscher zum Biertrinker mit Ecken und Kanten

Keine Werbung ohne Finanzkraft! Holsten besaß schon früh die Gelder, die Sympathie schaffen, und warb bereits in der Bügelverschlussflasche als „Tafel-Bier mit hervorragender Qualität“. Das war in den 50er-Jahren. Danach ging es weiter denkbar traditionell und biertypisch zu. „Holsten – Der echte Biergenuss“ lautete der Claim, der die Marke durch die 60er-Jahre begleitete. Immer im Bild: Der mächtige Vierspänner mit den Holzfässern. Das imposante Pferdefuhrwerk war unterwegs im Zeichen des Holsten-Ritters, der allerorts mit einem roten Siegelzeichen den Schriftzug stempelte. Als „Die Nr. 1 im Norden“ konnten die Gäste in den 70er-Jahren die Hamburger Marke in der norddeutschen Gastronomie erleben, selbst auf dem Bierdeckel war die Pferdekutsche zu sehen.

Als es dann in den 80er-Jahren um nationale Kommunikation ging, setzte auch Holsten auf eine Printkampagne. Historische schwarzweiße Filmmotive sollten wohl suggerieren, warum es sich bei Holsten-Pilsener um „packenden Genuss“ handeln sollte. Protagonisten wie Hans Albers wurde nicht nur ein Holsten-Glas in die Hand montiert, sondern zugleich auch ein passender Spruch in den Mund gelegt. Etwas gestelzt wirkte das Ganze schon, sodass die Kurskorrektur nicht lange auf sich warten ließ. Denn die Holsten-Kommunikation kam mit der sprunghaften Absatzdynamik nach der Wende und der Distributionsausweitung in den Jahren der Wiedervereinigung so richtig in Schwung. Jetzt war es an der Zeit, dass man in Hamburg Millionen-Spendings in die Marke investierte, um dem ausgebrochenen Premium-Wettbewerb Paroli zu bieten. Auch im Sponsoring, als man bei populären und reichweitenstarken Tennisturnieren jener Jahre immer wieder Holsten an der Bande sah.

Erst die revitalisierten Bierkutscher, dann „auf die Freundschaft“ angestoßen

In der klassischen Kampagne berief man sich wieder auf alte Werte und revitalisierte die beiden Bierkutscher, die plötzlich ein Gesicht und dazu noch eine Stimme erhielten. Die Männer mit weißer Holsten-Kappe, brauner Weste und langer Lederschürze wirkten schon etwas bieder, wenn man um die produktfokussierende Werbekraft von Warsteiner und Bitburger wusste. Und dass dabei auch noch ein moosgrüner Fotostudio-Hintergrund die Inszenierung offenkundig machte, widersprach per se der eigentlichen Wahrnehmung der zutiefst bodenständigen Holsten-Bierkutscher. Kein Wunder, dass Mitte der 90er-Jahre Schluss war mit konstruierter Tradition. Fortan hieß der Claim für wenige Jahre „Holsten. Die helle Freude.“ Man setzte jetzt ähnlich wie die Premium-Wettbewerber Flasche und Glas in Szene und erinnerte an individuelle Werte.

Holsten Pilsener verstand sich als Bier, das dem Verbraucher auf Augenhöhe begegnete. Und so verwundert es kaum, dass 2004 der bis heute einprägsame Claim „Auf die Freundschaft.“ in die nationale Werbelandschaft geschickt werden sollte. Zweiteilige Anzeigemotiven mit unterer Bierhälfte und assoziierendem Imagemotiv darüber sollten dabei helfen, Anschluss an die weitverbreitete Kommunikation zu finden. Doch die Wechsel der Kampagneninhalte trugen nicht unbedingt zur Stärkung bei, zumal die Budgets sich nach der Jahrtausendwende deutlich reduzieren sollten. Zu guter Letzt folgte im mehrjährigen Rhythmus ein Markenrelaunch, der der Produktaktualität im Auftritt Rechnung tragen sollte.

Produkte: viel Kontinuität, wenig Experimente

Dose und immer wieder Dose – das waren die 90er-Jahre bei Holsten. Jeder kannte die Marke im Einweggebinde, kaum einer die Mehrwegflaschen. Dabei hatte Holsten noch vor allen anderen auf die Longneck-Mehrwegflasche umgestellt. Und es mag kaum überraschen, dass gleich nach der Einführung des Einwegpfands und dem Verlust des Dosensegments es wieder Holsten war, die einem neuen Einweggebinde, nämlich der PET-Flasche, im deutschen Handel den Weg bereitete. Danach wurde es ruhiger. Solide haben die Dänen das Markenportfolio für ihre Deutschland-Aktivitäten ausgebaut. Ducksteiner ist längst die Spezialitätenmarke, Lübzer konzentriert sich auf Mecklenburg-Vorpommern. Und Holsten macht das, was es am besten kann: Es kümmert sich um den Bierfreund, der Experimente nicht zum Leben braucht.

Zum Holsten Pilsener hat sich längst das Alkoholfreie und das Extraherb hinzugesellt, das Export und natürlich Holsten Edel als Local-Heroes sind geblieben. Mit dem Bernstein Lager geht man bei nur 15 Bittereinheiten auf Schmusekurs mit jenen Bierfreunden, die es lieber mild mögen. Dass eine Marke wie Holsten, die ausgesprochene Tradition bedeutet, nicht für Trends geeignet ist, daran erinnert eine Episode, die 2005 mit Holsten Knight begann. Im Mengenrausch von Beck‘s Gold hatten seinerzeit Brauer wie Krombacher oder Kulmbacher ebenfalls versucht, ein nicht vorhandenes Mildbier-Segment auszugestalten. Die Klarglasflasche mit dem schwarzen Holsten-Label, offensichtlich gemacht für die Nachtgastronomie, sollte nicht lange Bestand haben. Denn der Name sollte doppeldeutig wirken und mit Knight den Holsten-Ritter ebenso suggerieren wie mit dem typografisch abgesetztem Night das Nachterlebnis – zu viele Anglizismen für ein Bier, um verstanden zu werden. Dass eigens schwarze Kästen bereitgestellt wurden, erstaunte seinerzeit und machte zu guter Letzt den unausweichlichen Rückzug nur noch kostspieliger.

Fazit: Holsten hat seinen Platz gefunden

Dose ja, aber eben auch ein solider Mehrweganteil – die Traditionsmarke hat heute ihren Platz gefunden. Und dabei trägt ihre Ausstoßgröße unterhalb der Hektoliter-Million letztlich auch der wirklichen Marktbedeutung Rechnung. Holsten war in der Wertschätzung der Verbraucher nie eine Premium-Marke, weder in der Anmutung noch in der Preisstellung. Da hilft auch der heutige Hinweis auf dem Bauchlabel nicht. Dass Krombacher heute längst als Marke das Dosensegment anführt und Holsten als früheren Dosenfavoriten Deutschlands hinter sich gelassen hat, beweist die strukturelle Neuverteilung des Einwegsegments.

Mit dem neuen Standort in Hausbruch haben die dänischen Holsten-Eigentümer zwar die angestammte Altonaer Standorttradition vollends über Bord geworfen, zumindest aber eine vernünftige Ausgangslage für das Biergeschäft geschaffen. So wird Carlsberg mit dem verbliebenen Markenportfolio eines einst stolzen hanseatischen Konzerns der Verbrauchererwartung im neuen Jahrzehnt gerecht. Ob das reicht und die Dänen auf Dauer den Spaß am darbenden Deutschlandgeschäft behalten werden, mag die Zukunft zeigen. In der Brauwirtschaft weiß man, dass mehrere Konstellationen denkbar sind.

Zahlen & Fakten

Ausstoß 2019: 0,9 Millionen Hektoliter*

Marktanteil im nationalen Handel: 1,6 Prozent**

Marktanteil Dose: 6,7 Prozent**

*geschätzt

**AC Nielsen

Über die Serie

In unserer Serie „Bier-Marken-Analyse 2020“ betrachten wir monatlich eine der Top-Biermarken in Deutschland. Teil 16 „Wernesgrüner“ erscheint am 21. Oktober 2020.