Die Euphorie war groß, doch die Bilanz ist ernüchternd. Gute fünf Jahre nach dem großen Hype der Craftbier-Brauer in Deutschland ist von dem zarten Pflänzchen der deutschen Brauwirtschaft wenig übriggeblieben. Erste Brauer haben aufgegeben, andere versuchen sich mit wenig mengenrelevanten Kooperationen. Die Bilanz heute: Der Marktanteil im Handel ist weit unter die relevanten 0,5 Prozent gerutscht – das Segment dümpelt vor sich hin.

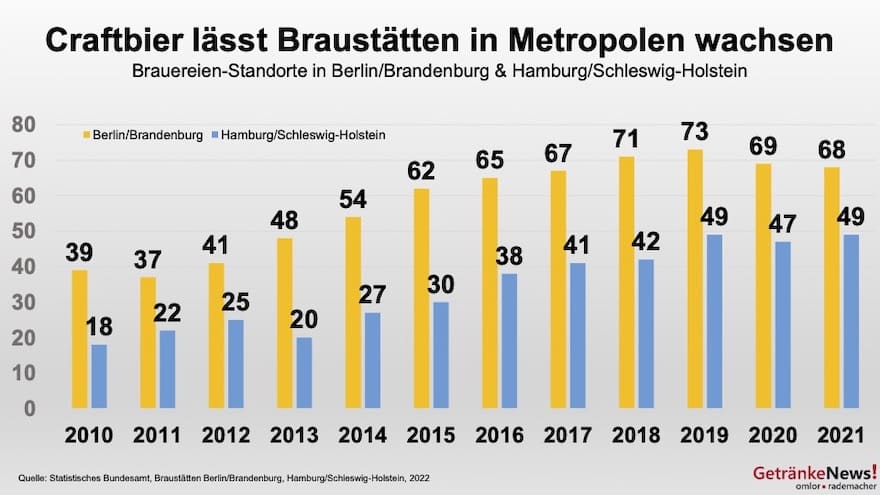

Dabei sah es einmal sehr vielversprechend aus: Die Zahl der kleinen Braustätten entwickelte sich nach dem Jubiläumsjahr „500 Jahre Reinheitsgebot“ dynamisch nach vorn. 2016 wurden deutschlandweit 1.411 Braustätten gezählt, im Vorjahr der Pandemie erreichten die Standorte dann einen Höchststand von 1.552, zugleich der Maximalwert nach der Wiedervereinigung. Danach ging es bergab – es waren vor allem kleine Braustätten, die aufgeben mussten. Darunter zahlreiche Kleinstbrauer, die versucht hatten, mit Craftbier ihre Zukunft zu gestalten.

Unlängst überraschte die verbliebene Craftbier-Szene die Nachricht von Christian Hans Müller, der mit seiner Marke Hanscraft & Co. als einer der deutschen Craftbier-Pioniere galt. Er verkauft seine erst Anfang Juni 2022 in Aschaffenburg in Betrieb genommene Brauerei. Müllers Anteile an der Hanscraft & Co. GmbH gehen an eine Kölner Immobiliengesellschaft, Müller hat die Brauerei zum 1. August verlassen. Er werde mit seinen eingetragenen Marken „Hanscraft & Co.“, „Bayerisch Nizza“ und „Backbone Splitter“ den nächsten Schritt einläuten, hinterlässt Müller mehr Fragen als Antworten.

Seit Pandemiebeginn schließen die kleinen Braustätten

2021 liegt die Zahl der Braustätten zwar immer noch um 101 über der von 2016, doch hinter dem Standortzuwachs verbirgt sich kaum strukturelle Verstärkung. Wer die Mengenentwicklung betrachtet, braucht nicht mal einen Taschenrechner, um zu erkennen, dass der Boom der Braustätten dem deutschen Biermarkt keine Mengenimpulse gebracht hat. Der scheinbar große Craftbier-Trend, der in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts vor allem durch die regionalen Medien getragen wurde, hat die strukturellen Marktveränderungen der deutschen Brauwirtschaft in keiner Weise positiv beeinflusst. Der Handelsmarktanteil von Craftbier, der vor der Pandemie 2019 laut Nielsen nur noch bei 0,2 Prozent lag und sich im Vergleich zu den Vorjahren bereits damals halbiert hatte, ist ein Spiegelbild dessen.

Die Quintessenz liegt auf der Hand: Craftbier hat in Deutschland den erhofften Erfolgsweg nicht beschreiten können. Die Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Story, die vor der Pandemie vielerorts zu lesen war, ist leider auf der ersten Stufe stehen geblieben und hat die zweite nie erreicht. Dementsprechend ist auch die Medienbeachtung 2022 ausgesprochen gering – erfolgreiche Start-ups gibt‘s vielerorts, nur nicht mehr in der Brauwirtschaft. Die Gypsy-Brauer mit vielen Ideen, aber ohne eigenen Sudkessel sollten leider keine Hopfenhelden werden. Dabei hätten es viele verdient, weil sie einen ehrlichen Idealismus in den Markt getragen hatten. Und das Kontrastprogramm mit sichtbarem Hype-Potenzial hatte der Traditionsbranche rechtzeitig zum Jubiläum des Reinheitsgebots ohnehin gutgetan.

Man sprach – dem Craftbier sei Dank – wieder über Handwerk, Rohstoffe und Degustation. Schöne Begleiterscheinung: Die Sommelier-Lehrgänge waren plötzlich weit im Voraus ausgebucht. Alles aufgrund einer lange Zeit prosperierenden Craftbier-Bewegung, in deren Verlauf einzelne Protagonisten allzu vorschnell den Weg der Polarisierung beschritten. „Groß gegen Klein“ war da oftmals zu hören. Der Deutsche Brauer-Bund versuchte frühzeitig, eine Frontenbildung zu vermeiden. Und Brauerpräsident Dr. Jörg Lehmann fand noch 2020 gegenüber Getränke News versöhnliche Worte: „Die Craftbrauer haben Schwung in den deutschen Markt gebracht und die ohnehin große Biervielfalt zusätzlich bereichert. Die positiven Impulse werden weiterhin auf die ganze Branche abstrahlen.“

Craftbier-Messias Greg Koch

Die Szene – vor allem in Berlin und Hamburg – suchte immer wieder nach Vorbildern und sonnte sich lange im Glanz des Craftbier-Messias. Greg Koch, der Name ist in der Brauwirtschaft längst verraucht, traute sich etwas, das vorher niemand gewagt hätte: Er ließ 2016 bei der Ankündigung seines Deutschlandabenteuers einen mächtigen Findling auf eine geordnete Palette deutscher Biere stürzen. Der Auftritt glich einer Kampfansage, doch statt einer tauglichen Strategie für den Markteintritt war es zu guter Letzt eine Aneinanderreihung von wenig vielversprechenden Maßnahmen. Der forsche Amerikaner sollte irren, als er Deutschlands Biertrinker zu bekehren suchte. Tatsächlich ist Craftbier bis heute kein Selbstläufer geworden. Ganz im Gegenteil. Greg Koch wollte den Biermarkt revolutionieren, wurde letztlich jedoch ein Opfer der deutschen Brauwirtschaft, die sich wie eine unüberwindbare Betonwand vor ihm auftürmte.

Der deutsche, ausgesprochen wettbewerbsintensive Markt braucht Vollprofis mit Demut, keine Wortakrobaten. Wie einige in der Szene hat Greg Koch mit Craftbier kostbare Dollars verbrannt und zu guter Letzt keinen Ruhm geerntet. Nicht einmal von denen, die einst zu ihm aufblickten. Schon die Standortwahl in Mariendorf – fünf Kilometer vor der Landesgrenze zu Brandenburg – bewies von Anfang an das Unvermögen, den deutschen, eher lokal geprägten Markt zu fühlen. So wurde die Stone Brewery trotz ihrer mondänen Gastronomie im alten Gaswerk nie Teil der hauptstädtischen Craftbier-Kultur.

Nach Kochs Marktflucht aus Deutschland haben die Schotten von Brewdog seine Berliner Brauerei übernommen und inzwischen die Scherben zusammengekehrt. Greg Koch hat inzwischen auch in den USA seine komplette Craftbier-Brauerei Stone Brewing an Sapporo USA verkauft, die nordamerikanische Tochtergesellschaft des gleichnamigen japanischen Konzerns.

Macher wie Brlo haben ihre lokale Relevanz

Es steht außer Frage, die Craftbier-Brauer haben trotz ausbleibender Erfolge und fehlender flächendeckender Verbraucherakzeptanz eine gewisse Marktpräsenz immer noch verdient. Deutschland ist und bleibt Europas Bierland Nummer 1. Für die Besten ist immer noch Platz. Und da tut es gerade den Metropolen gut, wenn das Brauen – gern als handwerklich apostrophiert – sichtbar und schmeckbar ist. Es bedarf der Erdung in guter qualitätsorientierter Solidität der Marktbearbeitung.

Gastronomische Konzepte wie das der Macher von Brlo haben ihre lokale Relevanz und zählen heute zum Brau-Establishment der Hauptstadt. Im nationalen Handel freilich – das haben Edeka, Rewe und Co. gespürt – sind sie und die anderen Craftbiere eine Randerscheinung geblieben. Selbst der frühe Aufbruch der Radeberger Gruppe ins Craftbier-Segment, der damals noch unter der Regie des heutigen Oetker-Chefs Dr. Albert Christmann stattfand, wurde inzwischen im Handel deutlich heruntergedampft. Mehr als 400 Märkte wie Edeka, Rewe oder Frischeparadies verkauften zuvor das Braufactum-Sortiment von Radeberger. Doch die Sortimentspräsenz im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) fiel immer schwerer, weil die Drehgeschwindigkeit schlichtweg fehlte. Aus zwei Braufactum-Kühlschränken beim Rewe-Einzelhändler um die Ecke wurde wenige Jahre später einer, bis auch dieser im Lager verschwand.

Begonnen hatte die Gruppe noch weit vor dem großen Craftbier-Hype in Deutschland. Dr. Marc Rauschmann hatte 2009 die „Die Internationale Brau-Manufacturen GmbH“ unter Oetkers Biersparten-Dach gegründet. Seitdem hat Braufactum viel für die Entwicklung und den Ausbau des Craftbier-Marktes getan und sich mittlerweile als ein wesentlicher Akteur und Treiber des Craftbier-Segments in Deutschland etabliert. Weil jedoch der Erfolg im Handel ausblieb, strukturierte das Unternehmen den Vertrieb neu: Die Braufactum-Vertriebsorganisation wurde 2020 aufgelöst, die Craftbiere werden seitdem von der Radeberger Gruppe selbst vertrieben. Zeitgleich wurde die durch viele Rampen und Produktionsstandorte entstandene Komplexität abgebaut. Außerdem senkte man die Flaschenbierpreise: Kostete anfangs eine 0,7-Liter-Flasche Braufactum im Handel je nach Sorte zwischen 6 und 10 Euro, gibt es jetzt den 4er-Pack (4 x 0,33-Liter) für 5,99 Euro (UVP).

Statt auf den LEH setzt die Braugruppe beim Craftbier nun verstärkt auf die Gastronomie und baut hier das Geschäft weiter aus. Neben zwei eigenen Gastronomie-Objekten in Berlin will das Unternehmen nun über eine flächendeckende Ausweitung der Gastropräsenz seine Craftbiere möglichst vielen Biertrinkern schmackhaft machen. Fest steht: Mit Marc Rauschmann als „Gesicht der Marke“ Braufactum hat die Craftbier-Szene einen vertrauenswürdigen Gleichgesinnten, der das Thema Craftbier mit viel Herzblut nach vorne bringen will und der davon überzeugt ist, dass sich Craftbier als fester Bestandteil der deutschen Bierkultur etablieren wird.

Auch Bitburger setzt auf Craftbier

Und dann ist da noch die Bitburger Braugruppe, deren technischer Geschäftsführer Jan Niewodniczanski der Bitburger-Brauerdynastie entstammt, aber mit seinem Craftwerk Brewing und der Marke Craftwerk seit 2013 selbst in der Gruppe nicht so recht Überzeugungsarbeit leisten konnte. Selbst die eigene Gastronomietruppe zeigte sich offenbar nicht sehr engagiert. Teilweise verständlich, denn welcher Gebietsverkaufsleiter möchte schon gern Argumentationskraft in ein paar Kartons Craftbier stecken, wenn’s beim Gastronomen um ein Jahresvolumen von veritablen 200 Hektolitern oder mehr Bitburger Pils geht?

Um das Thema Craftbier dennoch weiter voranzubringen, beteiligte sich die Bitburger Kontor-Gruppe, eine 100-prozentige Tochter der Bitburger Braugruppe, 2019 mit 30 Prozent am Hamburger Brausturm-Bierverlag. (Anmerkung: Der Brausturm Bierverlag ist ein führender Großhändler für Craftbier und traditionelle Bierspezialitäten. Dazu gehört auch der Hamburger Craftbier-Shop „Beyond Beer“, der als Testmarkt für Gastronomie und Einzelhandel geschaffen wurde.) 2022 dann eine weitere Beteiligung: Bitburger steigt bei den Münchner Craftbrauern Crew Republik ein, mit dem Ziel, die nationale Verfügbarkeit von deren Biere in der Gastronomie auszubauen. Crew Republic zählt zu den deutschen Craftbier-Pionieren: 2011 von Mario Hanel und Timm Schnigula gegründet, hat das Unternehmen heute 15 Mitarbeiter und seit 2015 eine eigene Brauerei in München-Unterschleißheim.

Für Jan Niewodniczanski ist die neue Partnerschaft jedoch nicht als reine Vertriebsgemeinschaft angelegt, sondern als langfristige, gesamtheitliche Zusammenarbeit, bei der beide Partner die Entwicklung des deutschen, aber auch internationalen Craftbier-Markts voranbringen wollen. „Wir glauben an einen Craftbier-Markt mit Produkten höchster Qualität, die aber einer größeren Verwenderschaft als bislang zugänglich sein sollen“, so Niewodniczanski.

Paulaner „Brauerei im Eiswerk“ sang- und klanglos beerdigt

Der Paulaner-Gruppe indessen misslang das Abenteuer Craftbier, das Thema wurde längst lautlos zu den Konzernakten gelegt. Mit ihrer kleinen „Brauerei im Eiswerk“ hatten Schörghubers Brauer einen namhaften Kreativ-Spross geschaffen. Ein kleines Team, so wurde es damals wortreich beschrieben, arbeite in einer ausgelagerten Micro-Brauerei an uralten, teilweise längst vergessenen, aber modern interpretierten Bierstilen. Spezialität des Hauses sollten Bockbiere werden, die mit einem Alkoholgehalt von bis zu 22 Prozent aufwarteten und in speziell designten Flaschen angeboten wurden.

Das jähe Ende folgte zeitgleich mit dem Niedergang des Craftbier-Hypes: „Im Zuge der Baumaßnahmen am Nockherberg wird auch das Gebäude rund um die historische Linde-Eismaschine der Paulaner Brauerei neu errichtet. Davon ist auch die Brauerei im Eiswerk betroffen. Ein Betrieb während der weiteren Baumaßnahmen ist nicht möglich. Die Geschäftsführung der Paulaner Brauerei Gruppe hat sich daher entschlossen, die Brauerei im Eiswerk ab 2019 nicht weiter zu betreiben.“ Diese nun wirklich emotionsfreien Sätze auf der Eiswerk-Webseite zeugen vom einstigen Engagement.

Krombacher und Veltins ließen Finger vom Craftbier

Zu den Premium-Brauern, die von Anfang an die Entwicklung und Chancen des Craftbier-Marktes anders beurteilt haben, gehören Krombacher und Veltins. Ihre Einschätzung: Bloß keine Ambitionen in einer Nische, erst recht keine Me-toos und zu keiner Zeit vertriebliche Ressourcen unnötig vergeuden. Stattdessen setzte Veltins 2014 auf den Spezialitätentrend und konnte mit der neuen Marke Grevensteiner schon bald so viel Marktvolumen erreichen wie die Menge aller deutschen Crafbier-Brauer zusammen.

Und Veltins-Kooperationspartner Jeff Maisel musste sich damit begnügen, seine ambitioniert vorangetriebenen Spezialitäten „Maisel and Friends“ ausschließlich mit eigener Kraft im Markt unterzubringen. Maisel hatte nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Geschmacksfindung noch rechtzeitig den Schwenk in Richtung Mainstream geschafft. Sonderbare, zuweilen geschmacksschwere Biere dürfen es zwischendurch gern sein, aber die unverzichtbare Menge von „Maisel and Friends“ kommt eben aus gefälligen Kreationen.

Nordmanns Störtebeker Brauerei hatte zu gleicher Zeit die Chance genutzt und nach kurzer Lehrzeit den Trend zu Craftbieren in Richtung Spezialitäten verlängert. Mit dem Erfolg der süffigen, mengenkompatiblen Spezialitäten aus Stralsund haben sich die Brauer von Störtebeker den Respekt der Bauwirtschaft erarbeitet. Dass hinter dem Wachstumserfolg das Vertriebs- und Listungs-Knowhow des Key-Account-Profis Jürgen Neuhaus mit viel Erfahrung aus Krombacher- und Veltins-Zeiten steckt, war letztlich wohl ein wesentlicher Erfolgsgarant. Er sitzt heute in der Geschäftsführung.

Der abtrünnige Störtebeker-Braumeister Markus Berberich gründete wenige Kilometer weiter auf Rügen die Insel-Brauerei. Seine Partner Andries und Frans de Groen, die ihre niederländische Grolsch-Brauerei zuvor für 800 Millionen Euro versilbert hatten, gingen das Kleinabenteuer 2014 mit und eröffneten den Braubetrieb im Folgejahr. Berberichs Erfolgsrezept heißt seither Differenzierung, und die erreicht er allein schon über die rustikal eingepackten Flaschen.

Warsteiner jetzt mit Brewdog im Gepäck

Nun, wo der Craftbier-Markt für alle sichtbar dahindümpelt, springt die Warsteiner Gruppe als letzter Premium-Brauer mutig auf den anscheinend längst abgefahrenen Zug auf. Der schottische Craftbrauer Brewdog hat seinen gastronomischen Vertrieb in Deutschland soeben in die Hände jener Privatbrauerei gelegt, die gerade in den letzten Jahren mächtige Fassbierverluste zu beklagen hatte und für die der Gastronomie-Vertrieb eher ein Sorgenkind sein dürfte. Branchenkenner stellen sich deshalb die Frage, woher die Wachstumssignale kommen sollen.

Um die Warsteiner-Außendienstmitarbeiter zu motivieren, werden sie gleichzeitig zu Equity Punks und damit zu Miteigentümern des Craftbrauers. (Anmerkung: Die Brewdog-Mitarbeiter bekommen seit diesem Jahr im Rahmen des Hop Stock Programms jeweils jährlich ein Beteiligungspaket im derzeitigen Wert von umgerechnet 36.000 Euro.) „Unseren vielfältigen Partnern in der Gastronomie können wir mit den Bieren von Brewdog die ideale Ergänzung zu unserem starken Warsteiner-Portfolio bieten. Ein Match, das nicht besser zusammenpassen könnte“, sagt Uwe Albershardt, Warsteiner-Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. André Hilmer, Verkaufsdirektor Gastronomie der Warsteiner Gruppe, ergänzt: „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam etwas Großes aufbauen können und dass das jetzt erst der Anfang ist.“

Über 40.000 Hektoliter können in der einstigen Brauerei von Greg Koch in Marienfelde gebraut werden. Warsteiner will gleich zügeweise die Bahn-Magistrale Warstein-Berlin nutzbar machen, um die erwarteten Mengen dem Lkw-Verkehr zu entziehen. Getränkefachgroßhändler runzeln über das jüngste Projekt von Warsteiner in diesen Tagen die Stirn. Sie haben angesichts ihrer gastronomischen Erfahrung den Glauben an Mengenimpulse aus dem Craftbier-Segment weitgehend verloren.

Zu aufwendig, zu beratungsintensiv, zu wenig mengenrelevant

Macht eine flächendeckende Vermarktung in der Gastronomie für Craft-Bier im Vertriebskoffer eines Premiumbrauers also wirklich noch Sinn? Zu aufwendig, zu beratungsintensiv, zu wenig mengenrelevant, heißt die Antwort von Vertriebsverantwortlichen, die in den letzten Jahren intensiv die gastronomische Entwicklung begleitet haben. Tatsächlich habe sich in den letzten fünf Jahren ein zunehmender Markt für Fassbierspezialitäten entwickelt, der aber eine gewisse Drehgeschwindigkeit und damit eine geschmacklich breite Akzeptanz voraussetze.

Für Flaschenbiere beschränke sich die Nachfrage in der traditionellen Gastronomie auf alkoholfreie Biere, vielleicht noch Natur-Radler oder Importbiere. Craft-Biere hätten allenfalls Liebhabercharakter. Gleichwohl, so die übereinstimmende Meinung, könne ein ausgewähltes Craftbier-Sortiment immer noch für all jene Gastronomietypen infrage kommen, deren Konzept sich über eine große Bierkompetenz und Themenaffinität im Markt bewiesen habe. Die Anzahl solcher Objekte sei aber selbst in den Metropolen überschaubar.

Fazit

Die Craftbier-Brauer hätten besser frühzeitig auf den Brauwissenschaftler und Bier-Papst Prof. Ludwig Narziß gehört. „Drinkability“, lautet sein Credo. Das heißt, das Bier zum Weitertrinken einladen muss. Das Bier entspreche seinem Typ, sei ausgewogen zwischen Vollmundigkeit, einer gewissen „Weichheit des Trunks“, seiner Rezenz und seiner Bittere, die auch bei kräftig gehopften Bieren wie „Pilsener“ oder „Altbier“ ausgewogen sein sollte, so Narziß im FAZ-Blog.

Viele Craftbiere, so zeigt die Erfahrung heute, sind das Gegenteil davon und laden eben nicht zur zweiten Flasche ein. Sie bleiben eine Nische im Spezialitätenbereich und werden angesichts der enormen Sortenvielfalt in der deutschen Brauwirtschaft kaum eine Chance haben, aus der spitzen Geschmackspositionierung herauszustoßen.

Vor gut zehn Jahren hatten Marktkenner zweistellige Marktanteile für die deutschen Craftbrauer prognostiziert. Heute stagniert nun das Segment bei weniger als 0,2 Prozent Marktanteil im Handel. Und das zieht Konsequenzen nach sich: Flächen im Handel für diese besonderen Biere stagnieren oder werden reduziert, die Zahl der auf Craftbier spezialisierten Gastronomien entwickelt sich nicht im erhofften Maße. Die Corona-Krise hat die Situation zusätzlich verschärft. Tatsache ist: Trotz aller Begeisterung bleibt Craftbier ein Nischengeschäft, das unheimlich viel Kraft, Anstrengungen und Ressourcen erfordert, um es voranzutreiben.

Dabei sollten sich all jene Craftbier-Brauer, die ohnehin schwere Jahre der Pandemie hinter sich haben, nicht entmutigen lassen. Wenn es ihnen gelingt, mit gastronomischer Konzeption und einem ausgeglichenen Portfolio ihre Gäste zu überzeugen, haben sie ihr Geschäftsmodell selbst in Händen, um es erfolgreich weiterzuentwickeln. So wie Oliver „Oli“ Lemke, der mit stoischer Ruhe im Herzen Berlins seine Biere braut und bei allem Idealismus fürs Brauen nie die Wirtschaftlichkeit aus den Augen verloren hat. Ganz gleich ob für die Craftbier-Freaks im Holzfällerhemd, Bänker im Anzug oder die Hauptstadttouristen in Birkenstock-Sandalen.